役員・従業員にハラスメント、不正請求・不正取引等の不正行為など労務コンプライアンス上の問題が疑われる行為が発覚した場合の労務調査や不正調査などの対応は、弁護士に相談していただくことがより良い解決に資するといえます。難解な法律相談から細かな法律解釈まで、松田綜合法律事務所の弁護士がサポートします。

お問い合わせはこちら

労務コンプライアンス調査とは

企業の役員・従業員に、ハラスメントや次のような労務コンプライアンス上の問題が疑われる行為が発覚した場合、企業は、可及的速やかに不正調査を実施するとともに、適切な対応を行い、問題の解決を図る必要があります。

| ハラスメント |

|

| 不正請求 |

|

| 不正取引 |

|

| その他金品に関する不正 |

|

| 情報管理 |

|

| 私生活上の犯罪 |

|

松田綜合法律事務所に労務コンプライアンス調査を依頼するメリット

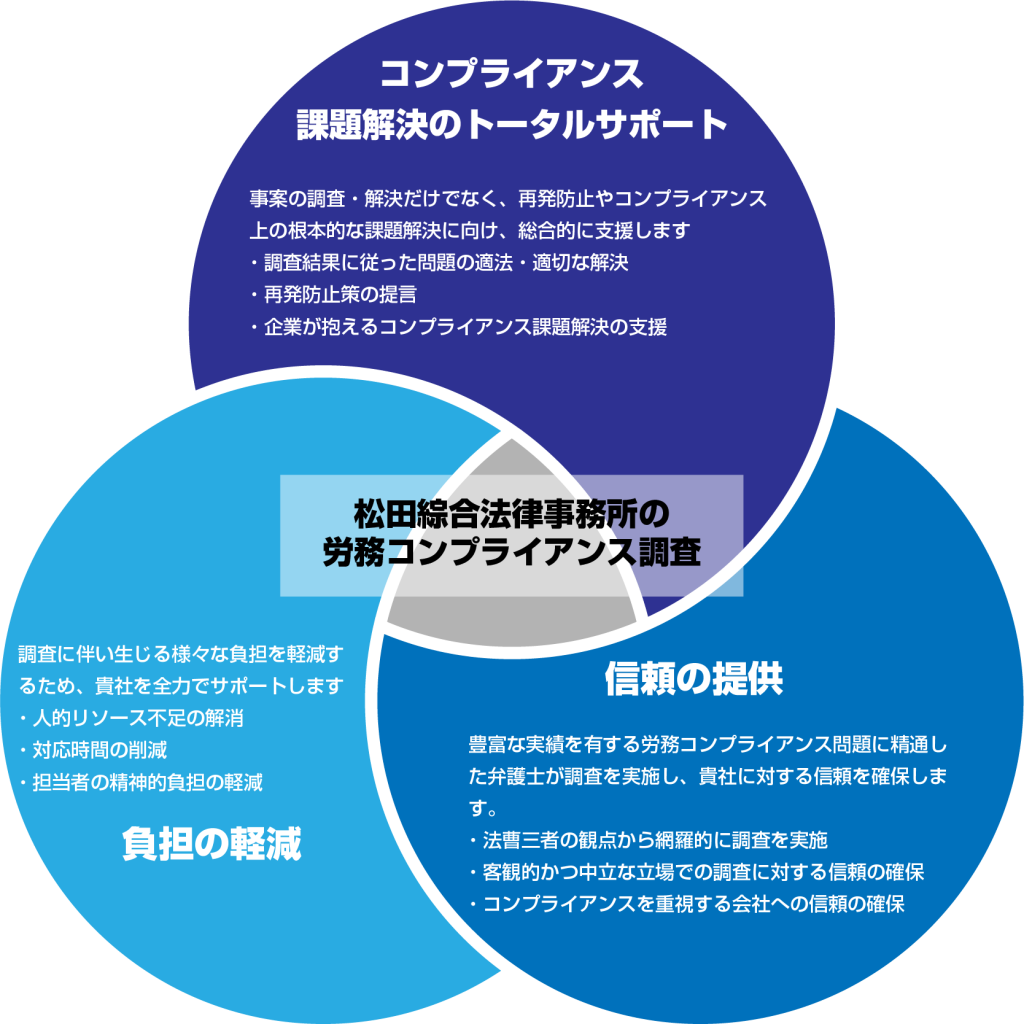

◎ 信頼の提供

松田綜合法律事務所では、元裁判官、元検察官、労務コンプライアンス上の問題に豊富な経験を有する弁護士が対応チームを編成し、法曹三者の観点から網羅的に調査を実施します。調査を外部弁護士である松田綜合法律事務所に委託することにより、客観性・中立性が保たれた調査が可能となり、関係者からの信頼を得られるとともに、コンプライアンスや公正かつ透明な企業経営を重視する会社の姿勢が表れ、従業員や社会からの信頼確保、ひいては企業価値の向上にもつながります。

特に、役員を対象とする調査を社内で実施する場合には調査結果に疑義が生じることもあり、外部弁護士への委託は、信頼確保のための適切な方法といえます。また、上場準備(IPO準備)の際に不正が発覚または申告されるケースは少なくなく、主幹事証券会社や東京証券取引所による審査の過程において、外部専門家による調査が求められる場合があります。松田綜合法律事務所では、そのような対応実績も多くあります。

◎ コンプライアンス課題解決のトータルサポート

松田綜合法律事務所では、適法・適切な方法により問題となった事案を調査し解決を図るだけでなく、再発防止策を提言し、労務コンプライアンス上の問題の根本的な解決に向けて取り組みます。また、企業が抱えるコンプライアンス上の課題を発見し、企業価値向上に資する対策を提案します。

◎ 負担の軽減

労務コンプライアンス調査は、調査自体の時間はもちろん、調査のための準備、調査結果に基づく対応や再発防止策の検討、報告書の作成等多くの時間と労力を要します。松田綜合法律事務所が貴社に代わって迅速かつ適切に調査を実施することにより、貴社においては人的負担の軽減につながり、限りある時間を有効活用することが可能です。また、外部弁護士への委託は、当事者との繊細なやりとりを必要とする担当者のメンタルケアにもつながります。

なお、労務コンプライアンス上の問題以外の不祥事が発生した場合など危機対応全般については、リスクマネジメント法務もご参照ください。

松田綜合法律事務所の実績

事例1

従業員数約20000名の大企業における役員及び従業員によるパワーハラスメントに関する内部通報事案において、関係者に対するヒアリングを実施し報告書を作成するとともに、人事制度の有効性についても検討の上、今後の対応について助言を行う。

事例2

従業員数約3000名の上場企業におけるセクシュアルハラスメントの事案において、関係者ヒアリングを行うとともに、職場環境に関するアンケート調査を実施。事実認定の上処分の妥当性について判断し、懲戒処分手続きにおける弁明の機会の付与の対応を行う。

事例3

従業員数約700名の上場企業の従業員が社内備品を窃取しネット上で販売した事案において、当初は否認していたが、弁護士によるヒアリングにより自認に至る。懲戒処分と再発防止策について助言し、社内ルールの見直しや就業規則の改定等を実施。

事例4

従業員数約300名の企業で発生した社内の盗撮事案において、現場確認やヒアリング調査を実施した上、懲戒処分に対する助言を行う。会社の代理人として被害者との間で示談交渉を行い、解決。

労務コンプライアンス上の問題の発覚の端緒

労務コンプライアンス上の問題は、経理財務部門が業務の過程で気づいたり業務引継時において発見するなど日常業務において発覚することが多くありますが、各種監査や証券取引所や税務署による調査などがきっかけとなることもあるほか、さらには、取引先からの指摘や社員がSNSに投稿したりマスコミにリークするなどして発覚することもあります。また、内部通報窓口からの通報も端緒の1つです。

内部通報窓口については、内部通報関連法務をご参照ください。

労務コンプライアンス調査の手順

情報が拡散しないよう対応者を限定した調査チームを編成します。一般的には法務部門やコンプライアンス部門、人事部門が中心となりますが、メンバーは労務コンプライアンス上の問題が疑われた役員・従業員とは直接関係のない者とする必要があります。また、調査チームに外部法律事務所の弁護士が加入することで、法的知見を生かした対応が可能となり、あわせて調査担当者の負担軽減にもつながります。

事案の概要を確認し、本格的な調査を必要とするかを検討した上、必要な場合には、調査の具体的方法やその範囲、体制、暫定措置など今後の方針を決定します。事案によっては、対外的な公表や取引先・監督官庁への報告の要否についても検討します。

本格調査では、客観的な資料の収集保全と関係者に対するヒアリングの実施が中心となります。労務コンプライアンス上の問題が社内に広がっているおそれがある場合には、従業員アンケートを実施したり、ホットラインを設けることがあります。

なお、重大な案件においては、会社から独立した第三者委員会を設置し、本格調査を実施することも考えられます。

○ 客観的な資料の収集保全

書類、電子メールやチャット、電子データなど客観的な資料を収集し保全します。証拠隠滅等がされないよう、証拠の収集・保全は速やかに行う必要があります。最近は、パソコンやサーバーに保存されたデータを保全・分析するためのデジタル・フォレンジックの重要性が高まっています。

○ 関係者に対するヒアリングの実施

労務コンプライアンス上の問題に関係する人物から詳細に事実関係を聴取します。ヒアリングの順序について明確なルールはありませんが、労務コンプライアンス上の問題行為が疑われる当事者からのヒアリングは最後に実施するのが一般です。ヒアリング記録はしっかりとっておきましょう。

調査の結果に基づき事実を認定し、その適法性や妥当性について評価します。調査報告書を作成することもあります。

労務コンプライアンス上の問題行動をとった役員・従業員に対し懲戒等の処分が必要か、必要な場合は処分の種類等について検討し、実行します。事案によっては、当該役員・従業員に対し損害賠償を請求したり、刑事処分を求めることも考えられます。

労務コンプライアンス上の問題行動が行われた原因を究明し、同様の事案が発生しないよう再発防止策を検討し、これを実践します。例えば、コンプライアンス研修を定期的に実施したり、社内規程やマニュアル等を整備することなどが考えられます。

労務コンプライアンス調査に関するセミナー

2025年7月 ケーススタディで学ぶ!労務コンプライアンス調査の実務

~よくあるハラスメントから悩ましい不正事例まで~

第1回:ケーススタディで学ぶ!よくある社内ハラスメント調査の実務

第2回:ケーススタディで学ぶ!役員・従業員による不正行為が発覚した場合の対応

関連するリーガルノート

関連するリーガルノートはありません。法律相談・お問合せ

松田綜合法律事務所

人事労務チーム

〒100-0004

東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル10階

電話:03-3272-0101

FAX:03-3272-0102

E-mail:info@jmatsuda-law.com