M&P Legal Note 2025 No.2-1

2025年4月ついに施行!東京都カスハラ防止条例・ガイドラインと企業がとるべき対応

2025年4月4日

松田綜合法律事務所

弁護士 山口 陽子(東京弁護士会)

1.はじめに

東京都では、2025年4月1日、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(2024年10月11日制定)(以下「本条例」といいます)が施行されました。本条例は、都内で深刻化するカスタマー・ハラスメント(以下「カスハラ」といいます)の防止を図り、カスハラのない公正で持続可能な社会の実現を目指すことを目的としています。

また、2024年12月25日、本条例に基づき策定された「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」(以下「本ガイドライン」といいます)が公表されました。本ガイドラインでは、カスハラの内容、顧客、就業者、事業者の責務、都の施策、事業者の取組みなどを定めています。

松田綜合法律事務所では、企業での顧客対応経験を持つ弁護士がカスハラ対応法務チームに在籍しています。従業員の視点に立った現場感覚と法的知識を活かし、以下のような専門的かつ実践的なリーガルサポートを提供しています。

- 本条例に即したカスハラ基本方針・社内規程等の整備

- 各企業の実態に応じたカスハラ対応マニュアルの作成

- カスハラ対応研修の実施

- 個別のカスハラ事案におけるアドバイス

2.東京都以外の自治体・法改正の動向

東京都以外の自治体でもカスハラ条例の制定を検討しており、2025年には企業に対するカスハラ対策義務を課す労働施策総合推進法改正が予定されています。

カスハラ対策は全ての企業にとって必要です。

本条例はカスハラを防止するための全国初の条例として注目を集めていますが、東京都以外の多くの自治体においても、カスハラ防止に向けた条例制定の動きがみられます。北海道や群馬県、三重県桑名市などでは、本条例の施行日と同じ2025年4月1日に、カスハラ条例を施行しています。

また政府は、2025年3月11日、企業に対しカスハラ対策を義務づける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定し、国会に提出しました。法案には、企業に対し対応方針の明確化や周知、相談窓口の設置、カスハラがあった場合の迅速な対応などを義務付ける内容が盛り込まれており、2025年の通常国会中の成立を目指しています。

カスハラ対策は、東京都内で事業を行う企業に限らず、全ての企業において必要に迫られています。

具体的なカスハラ対策については、全国初の本条例とこれに基づく本ガイドラインを参考にすることができます。以下、本条例及び本ガイドラインの概要について解説します。

3.本条例の禁止する「カスタマー・ハラスメント」とは

BtoCだけでなくBtoBの場面でのカスハラも禁止の対象となります。

企業は、自社の従業員等がカスハラの被害者にも加害者にもなり得ることに注意が必要です。

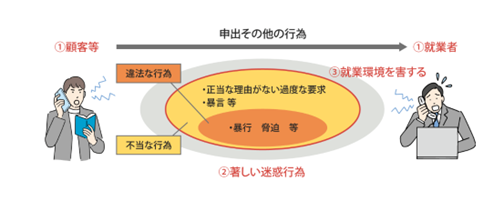

本条例の禁止する「カスタマー・ハラスメント」とは、顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものをいいます。そして、著しい迷惑行とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言などの不当な行為です。

カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)(スライド版)

カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)(スライド版)

代表的なカスハラ行為の類型については、本ガイドライン7ページから10ページにおいて詳細に紹介されていますので、ご確認ください。

本条例第4条では、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントは行ってはならない。」と規定します。この点、本ガイドラインでは、「何人も」とは、カスハラの行為主体となり得る全ての人を指し、都民であるか否かを問わず、企業間取引での法人の意思を背景としたカスハラも禁止されるものとしています。

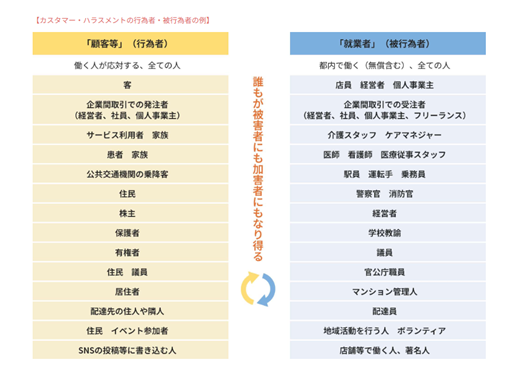

また、本ガイドラインは、カスハラの行為者と被行為者の例を次のように列挙し、「誰もが被害者にも加害者にもなり得る」と指摘しています。

カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)(スライド版)

すなわち、一般にカスハラというと、BtoCにおける消費者によるカスハラをイメージしますが、企業の従業員を含む全ての人がカスハラの加害者にも被害者にもなり得ること、BtoBにおけるカスハラも禁止することを明言していることが本ガイドラインの特徴です。それですので、各企業においては、自社の従業員等がカスハラの被害者になる場合の対策はもちろん、自社の従業員等がカスハラの加害者になる場合も想定しなければなりません。

4.本条例に違反した場合

本条例に罰則はありませんが、カスハラ行為はその内容や態様によっては、刑事上、民事上の法的責任が生じます。対策を怠れば、従業員の士気の低下、生産性の低下、レピュテーションリスク等も発生します。

本条例では、違反した場合についての罰則等は定められていません。

しかし、カスハラ行為は、その内容や態様によっては、刑法に定める暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、不退去罪等として刑事罰の対象となり得ます。また、カスハラ行為により財産的・精神的損害が発生した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります。さらに、企業間取引に関しては、下請法や独占禁止法に違反するとして、罰金や課徴金等の対象となることも考えらえます。加えて、従業員が顧客等からクレームを受けているにもかかわらず、企業が何らの対応もしない場合、従業員から安全配慮義務違反として損害賠償請求される可能性もあります。そして、これらの責任を負うか否かを判断するにあたっては、本条例が参考にされることが推測されます。

また、こうした法的責任が発生しない場合であっても、カスハラ行為は従業員のモチベーションを低下させ、場合によっては被害を受けた従業員が休職や離職に至ることもあり、生産性の大幅な低下や売上の減少を引き起こしかねません。さらに、カスハラが社会的問題となっている昨今、カスハラ対策を怠ったことが広く知れ渡れば、企業はその社会的信用も失うリスクもあります。

本条例に罰則が定められていないからといって、カスハラ対策を講じなくてよいというものではありません。

なお、本条例と同日に施行される三重県桑名市のカスハラ防止条例では、悪質なカスハラ行為に対しては警告を行い、警告してもなおカスハラ行為を継続する場合には氏名などを公表するという制裁措置が盛り込まれています。現在、各自治体で検討中のカスハラ条例に内容にも影響があるかもしれず、今後の動向が注目されます。

5.事業者の責務

事業者は、カスハラ防止に向け主体的かつ積極的に対策に取り組むこと、カスハラを受けた就業者の安全を確保し必要な措置を講じること、自社の就業者がカスハラを行わないようにすることが求められています。

カスハラが就業者の意欲の低下や生産性の低下、健康被害なども含め働く環境を悪化し、事業活動に悪影響を及ぼすことに鑑み、本条例第9条では、カスハラを防止するため、事業者に次の責務を課しています。

- 都が実施する施策に協力し、カスハラから就業者を守るべく、主体的かつ積極的に対策に取り組むよう努めること

- カスハラを受けた就業者の安全を確保するとともに、行為を行った顧客等に対して、その行為の中止の申入れや、必要に応じた措置を講じるよう努めること

- 自社の就業者が顧客等としてカスハラを行わないように措置を講ずるよう努めること

6.各企業がとるべき対策

≪ポイント≫

各企業は、基本方針の策定・周知、相談窓口の設置、マニュアルの整備、研修の実施など様々な対策を講じることが求められています。あわせて、被害を受けた就業者の保護や顧客等の権利にも配慮する必要があります。

本条例第14条では、事業者において、責務を果たすために以下の対策を講じることが求められています。

(1)基本方針の明確化と従業員への周知

(2)相談窓口の設置

(3)マニュアル整備

(4)社内教育、研修の実施

(5)事実関係の正確な確認と事案への対応

(6)被害を受けた従業員への配慮

(7)定期的な見直しや対策の継続

各企業は具体的に何をすべきでしょう。以下、本ガイドラインに示されている対策の具体的内容の一部を紹介します。

【対策1】基本方針の明確化と従業員への周知

各企業は、カスハラ対策に関する基本方針や基本姿勢を明確にした上で就業者や外部に周知する必要があります。

基本方針を明確化し周知することにより、就業者は安心して業務に取り組むことができ、顧客に対しても事業者の方針を明確に伝えることが可能になります。また、発言しやすい環境が整うことでトラブルの早期発見や解決が促進され、その結果再発防止も期待できます。このように、基本方針の存在は、事業者と就業者の双方にとって多くのメリットがあります。

基本方針に示す要素の例として、次の事項が挙げられています。

- カスハラの内容

- カスハラを放置しない

- 就業者の人権を尊重する

- カスハラには組織として毅然とした対応をする

- カスハラは自社にとって重要な問題である

- カスハラから就業者を守る

- 常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談してほしい

また、各企業は、自社の就業者がカスハラを行わない旨の方針を明確にした上で就業者に周知することも必要とされています。

【対策2】相談窓口の設置と体制の整備

各企業は、カスハラを受けた就業者が相談できる窓口を設置した上で、就業者へ広く周知することが必要です。相談窓口は就業者が利用しやすいよう、面談だけでなく電話やメールなど、複数の方法で相談を受けられることが望ましいとされています。相談窓口を法律事務所などの外部機関に委託することも考えられます。

また、窓口担当者が、適切に対応できるよう、相談体制を整備しなければなりません。例えば、窓口担当者と人事部門等との連携が図れるような仕組みを設けたり、マニュアルを作成したり、窓口担当者向けの研修を行うなどの方法が考えられます。

就業者が安心して相談できるよう、就業者のプライバシーを保護する措置を講じ、カスハラの相談をしたことにより不利益を受けない旨を就業規則などに明記し周知することが必要です。

【対策3】マニュアルの準備

各企業は、就業者がカスハラを受けた場合の初期対応マニュアルを作成することが求められています。複数名で対応する、一次対応者に代わって現場監督者が対応するなど、就業者の安全に配慮した内容とする必要があります。

また、法的な手続や警察・弁護士等への相談が必要な場合に備え、本社・本部と連携するための内部手続きを事前に決め、犯罪行為があれば警察への通報することをためらわないよう、社内で周知しておくことも重要です。

この点、東京都では、2025年3月4日、「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」を公表しました。同マニュアルは、業界団体が各業界におけるカスハラの特徴や推奨される対応等を示す業界マニュアルを作成するにあたっての共通事項や策定上のポイントを提示するものです。カスハラが発生した際の対応方針は、業種、業態、企業文化、顧客等との関係などによって異なります。東京都の作成したマニュアルや業界マニュアルを参考にしつつ、各企業の状況に合わせた対応例を準備しておくことが肝要です。

【対策4】事実関係の正確な確認と事案への対応

各事業者は、カスハラと思われる事案が発生した場合、証拠・証言を収集し、事実関係を正確に確認し、確認した事実に基づき、事案へ対応を行うことが必要です。本ガイドラインでは次のような対応例が紹介されています。

| 商品の瑕疵やサービスの過失等がある場合 |

|

| 商品の瑕疵や過失等がない場合 |

|

| 建物や敷地内で顧客等による著しい迷惑行為の事実が認められた場合 |

|

| 顧客等による著しい迷惑行為により、事業者に何らかの損害が発生した場合 |

|

【対策5】被害を受けた従業員への配慮

各企業は、カスハラを受けた就業者の安全を確保するため、次のような対応を行う必要があります。ただし、正当な理由なく、退去要請や出入り禁止、商品やサービスの提供の拒否などを行うことのないよう留意してください。

- 顧客等が、暴力行為やセクハラ行為等を行ってくる場合、現場監督者が顧客対応を代わり、就業者を顧客等から引き離す。

- 責任ある立場の者から行為者へ帰ってもらう旨を伝える。

- 顧客等に対して、出入り禁止や商品サービスの提供を停止する旨を通告する。

- 状況に応じて、弁護士や警察と連携を取りながら顧客等へ対応する。

さらに、各企業は、就業者の精神面及び身体面のケアなどに配慮することも求められています。産業医や産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談対応を依頼するほか、専門の医療機関への受診を促すことが必要な場合もあります。性的な言動を伴うカスハラの場合は、同性の担当者が相談対応することも考えられます。

【対策6】社内教育・研修の実施

各企業は、顧客等からの迷惑行為や悪質なクレーム等への具体的な対応について、就業者への教育・研修等を行う必要があります。研修は就業者全員が受講できるようにし、定期的に実施することが望ましいと考えられます。また、弁護士など外部講師を招いた研修等も有用です。

【対策7】定期的な見直しや対策の継続

問題が発生した際の対応例を共有し、更なるサービス向上のために定期的な取組みの見直しや改善を行い、継続していく必要があります。

【留意点】

正当なクレームは業務改善や新たな商品・サービスの開発につながるものであり、不当に制限してはなりません。また、顧客等の中には障がい者や認知症の人など合理的配慮が必要な人も存在します。顧客等の権利を不当に侵害しないよう十分配慮する必要があります。

7.おわりに

本条例に基づき企業が講じなければならない対策は多岐にわたります。本ガイドラインでは具体的かつ詳細な対策が紹介されていますが、業種や業態、現場ごとに異なるカスハラが発生することを考慮すると、画一的な対応は適切ではなく、各社の実態に合わせたカスタマイズが必要です。また、一度対策を講じたからといって満足せず、カスハラに対する社会の認識や他社・業界の対応、法改正の動向、裁判例等を参考にしながら、継続的な見直しと改善が求められます。

松田綜合法律事務所は、豊富な実績と法的知識を活かし、企業に求められるカスハラ対策について専門的かつ実践的な法的アドバイスを提供いたします。