M&P Legal Note 2025 No.9-1

2025年4月・10月施行 育児介護休業法改正への対応

2025年9月22日

松田綜合法律事務所

弁護士 岡本明子(東京弁護士会)

1.法改正の背景・目的

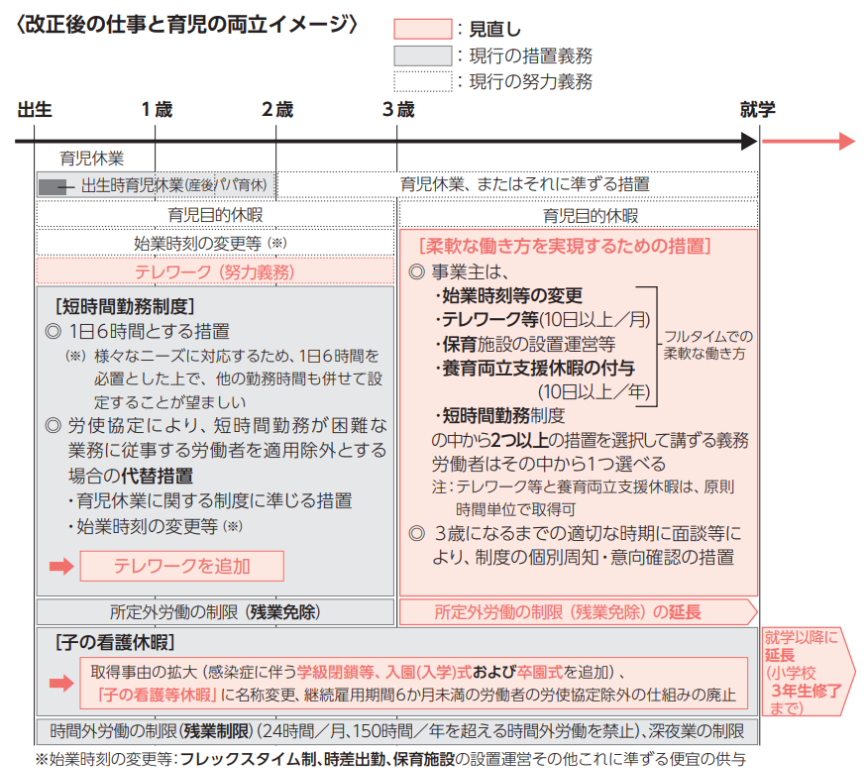

2024年5月に育児介護休業法が改正され、2025年4月及び10月に段階的に施行されています。今回の法改正では、復職後の仕事と育児・介護の両立のための制度を中心に、柔軟な働き方を実現するための制度が拡充されています。

企業においては法的義務を順守する観点に加え、多様な働き方を提供することによる労働力確保や人材定着を目的に、自社の環境に合った制度設計を行うことが求められていると言えます。

改正内容は多岐に細部にわたりますが、本稿では以下に法改正の内容を概観します。なお、各項目について、法的義務である項目には見出しに(義務)等と記載し、また、就業規則または育児介護休業規程等の社内規程の見直しが必要となる項目には★印を付しています。

2.2025年4月施行の主な改正内容

(1)育児関連

①子の看護休暇の見直し(義務)★

子の看護等休暇に改称され、対象年齢は小学校3年生修了までと拡大され、取得事由も、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加されました。また、労使協定によって除外できる労働者について、従来、雇用継続期間6か月未満の労働者が含まれていましたが、これが撤廃されました。

②残業免除の対象を小学校就学前の子を養育する労働者までに拡大(義務)★

③テレワークを短時間勤務制度の代替措置のメニューとして追加 ★(選択する場合)

短時間勤務制度を講ずることが原則として義務となっていますが、同制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務に従事する労働者については、労使協定を締結し除外規定を設けたうえで、代替措置を講ずることが出来ます。この代替措置のメニューとして、従前、育児休業に関する制度に準ずる措置、始業時刻の変更等がありましたが、今般、テレワークが加わりました。

④育児のためのテレワーク導入(努力義務)★

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務とされます。

⑤育児休業取得状況の公表義務拡大(義務)

従来、公表義務の対象となる企業は従業員1,000人超の企業でしたが、従業員数 300人超の企業まで拡大されます。公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

(2)介護関連

①介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合は義務)★

労使協定により介護休業の対象から除外できる労働者が、継続雇用期間6か月未満の者は廃止され、週の所定労働日数が2日以下の労働者のみとなります。

②介護離職防止のための雇用環境整備(義務)

介護に直面した社員が安心して制度を利用できるよう、企業に以下の4つのうちいずれかの措置を講じることが義務付けられました。

・介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施

・介護休業・介護両立支援制度に関する相談窓口設置

・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

・自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針周知

③介護に直面した労働者への個別周知・意向確認(義務)

介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、企業が個別に制度を案内し、介護休業 の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認をすることが義務付けられました。

④早い段階(40歳等)での情報提供(義務)

早い段階(40歳等)の労働者に対し、介護休業や介護両立支援制度の理解と関心を深めるため、企業は介護休業制度等に関する情報提供をしなければなりません。

この情報提供に活用できるリーフレットなども厚生労働省から公表されています。

⑤介護のためのテレワーク導入(努力義務)★

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。

3.2025年10月施行の主な改正内容

(1)柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)★

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

企業は以下のとおり、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の5つの措置のなかから、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、労働者はそのうち1つを選択可能です。また、以下の1~4は、1日の所定労働時間は変更しない、フルタイムでの柔軟な働き方です。

1. 始業時刻等の変更:フレックスタイム制または時差出勤

2. テレワーク等(月10日以上)

3. 保育施設の設置・運営等

4. 養育両立支援休暇の付与(年10日以上)

5. 短時間勤務制度(1日の勤務時間を6時間とする)

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として①で選択した制度に関する事項の周知と、制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。

(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(義務)

①妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

・勤務時間帯(始業及び就業の時刻)

・勤務地(就業の場所)

・両立支援制度等の利用期間

・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

②聴取した労働者の意向についての配慮

企業は①により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

時期に着目して整理すると、妊娠・出産等の申出時には法改正前の「育児休業制度の個別周知・意向確認」と(2)①について個別周知・意向確認を、子が3歳になる前の適切な時期には(1)②と(2)①の個別周知・意向確認を、それぞれ実施することになります。

また、今回の改正後の仕事と育児の両立イメージは下記表の通りです(厚生労働省「事業主の皆さまへ 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より引用。)。

4.企業における対応と工夫

本改正では多数の義務的事項が盛り込まれており、多くの項目は、就業規則等の規程類の見直し、労使協定の見直しなどを要する項目となっています。そのため企業におかれては、まずは選択することになっている制度について自社の環境に合わせた選択肢を検討したうえで、就業規則や労使協定の見直しの要否をご確認いただければと思います。

また、運用面においては、本改正を通じてより良い職場環境とするため、以下のような工夫が見られるところです。

①柔軟な働き方を実現するための措置の組み合わせ

法的には労働者は1つ選択できるようにすることが義務ですが、業務特性に応じ て、テレワークや短時間勤務など複数の制度を組み合わせることで、労働者の多様なニーズに対応することが考えられます。

②代替要員確保や代替手当等の仕組みの検討

休業者の業務をカバーするため、ジョブローテーションや社内プール人材の活用を制度化することなどの工夫もあり得ます。また、要員確保とは別の考え方として、休業者や柔軟な働き方を選択した労働者に代わって業務負担が増加した労働者に、手当の支給や、賞与、福利厚生の面で報いるという方法も浸透しつつあります。

③復職支援プログラムの設計

育児・介護休業後の復職を支援するため、段階的な勤務時間の調整やキャリア面談を導入する例なども見られます。

5.松田綜合法律事務所の育児介護休業法対応

松田綜合法律事務所では、人事労務チームを設け、ご相談対応や紛争代理の経験と法的知識を活かしたサポートを提供しております。今回の法改正に応じた育児介護休業規程の改訂、労使協定の再締結などに関するご相談を承っております。

また、育児介護休業に関連し、取り扱いが悩ましい以下のような個別事案について法的アドバイスも行っています。

- 育児休業から復帰後の賞与算定について

- 育児休業から復帰後の有給休暇の付与方法について

- 育児休業から復帰後の年休5日付与の取扱いについて

- 私傷病休職中の育児休業取得について、切替方法、期間算定方法について

- 退職予定者の育児休業取得の可否について

- 内定者の出産育児休暇取得申出への対応について ほか

以上